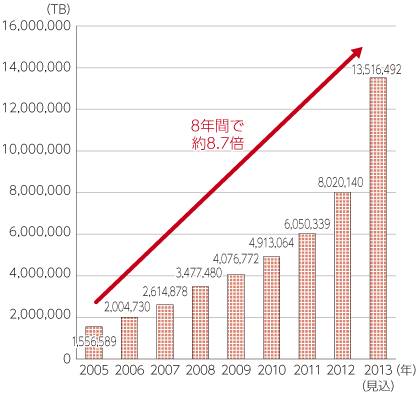

いきなりですが、総務省によるとインターネット上で見れる情報量は8年で約9倍と急激な増加をしています。

(出典)総務省「ビッグデータ時代における情報量の計測に係る調査研究」 (平成26年)

これからも増え続けると思われる情報社会を勝ち抜くために、より「読者に言いたいことが届く記事って、どんな記事?」と、考える必要性が高くなってきました。

別の記事でも『伝わる文章を身につける習慣』を紹介していますが、ここではより具体的な方法を書いていきます。今すぐ実践に取り入れることができるので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

これは『こんな人に読んで欲しい!』と勘違いしやすいのですが、書き手の希望ではありません。WEBに掲載する文章はGoogleやYahooなどの検索エンジンから記事にたどりつく割合が80%以上です。

そのため、こんな人に読んで欲しいという書き手の思いは、伝わりにくいのが現状です。じゃあどうするか?読者(検索者)の『こんな記事を探してます。』という心理にマッチした内容で構成していくの『必要とされている記事』が読まれる記事と考えています。

『必要とされる記事』を作れば、それが『読まれる記事』になっていくのは予想がつきますよね。この考え方は本文中の文章はもちろん、記事タイトルや記事をまとめる文章を作る時にも役に立つと思います。

1つのテーマに対して、どこまで話しを膨らませて書くのが分かりやすいのか?を段階的に考えていきましょう。また『分かりやすく』というのはテーマによって大きく変わる、ということを、はじめに覚えておいてください。

不足している情報が多すぎますが。。もしこの状態で記事が来たらが抜本的に見直しをしてから再依頼をする可能性が高いです。実際の案件でも月に2本程度はこのような短文で簡略的に書かれた記事が納品されています。

会話の思考と文章の思考は違うので、このレベルから注意していきたいです。

少し明確になってきましたね。イオンで自転車が買えるという意味で、自転車を買いたい人にとっては有益な情報です。記事の流れによってはこの状態でも十分に意味が通じますね。

ここまで来ると

段階に分けて考えることで、足りない情報が見えてきますので、どのレベルで説明した方が良いのか?が確定します。

例えば、Twitterでつぶやく程度の文章であっても、3段階目ぐらいの内容は書いた方が分かりやすいでしょう。読み手に『何が?』と思わせないことです。

また、相手のいる会話ならすぐに返答できるので良いかもしれませんが、文章だとそうはいきません。『結局イオンにどんな自転車が売ってるの?』と読者に尋ねられても答えようが無いのですから。

だから3段階目までに詳しく説明をします。もちろん短くても伝わるのであれば問題ありません。「自転車が欲しいなら種類が豊富なイオンがおすすめです。」など

もしこの説明が分かりづらい場合には5W1Hを意識する方法もあるので、みてみてください。

詳細に情報を書いても、読者の興味の無い情報でなければ意味がありません。興味が無いものを好んで読む人はいません。

ここで紹介するのは『相手の興味を引く』という言い方をしますが、これは相手の興味関心に合わせて、記事を作成するということを指します。勘違いしないよう注意してください。

例えば、「今夜飲みに行かない?」と誘うより、「今夜焼き鳥どお?」と誘う方が、「お、いいね!」となりやすいです。もし誘った相手が焼き鳥を食べたいと思っていたらこの二人は焼き鳥屋に飲みに行っているでしょう。

「バーだったら飲みに行ってもいいかな。」「焼き魚が食べたいな・・」など日によって違うこともあるかもしれませんが、悩む場合には読み手にも複数の選択肢を与えると良いです。

どういう人が記事を読んでいるのか?を真剣に考えてみてください。

「新しくオープンしたイタリアンレストランいかない?」「釣りを楽しみながら食べれる居酒屋に行きませんか?」

など、新しいもの好きな人や、変わったお店にいってみたいと思う人には刺さりますよね。逆に人混み

が苦手という人は来る確立は低いでしょう。

無意識のうちに、こういう誘い方をすれば来てくれそうだな。と行動している人も多いと思います。

逆に言えば、『ご飯行こ』などで誘う人は文章を作る時にも、色々と省略をしている可能性が高いです。

「明日は休みだし飲みにいかない?」「初契約おめでとう!今夜はお祝いしよう!」休みの前の日は飲みに行きたくなりますよね。そんな時に誘われたらついふらっと行ってしまうかもしれません。

また嬉しいことがあった時にそれを理由に誘われたら、テンションも上がっているので行ってしまう可能性は高くなります。

読者が分かりやすいようにと考えていくと、「この情報も必要なんじゃないか?」と、区切りが分からなくなってしまい、本来のテーマとは関係の無いテーマで記事を展開していってしまう事もあります。

情報の取捨選択もしっかりとおこなっていきましょう。